施設案内

| 事業所名 | サポートセンター うさぎ |

|---|---|

| 所在地 | 〒904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬四丁目38番7号 YAMAICHI ビル1階 |

| 電話番号・FAX 番号 | TEL:098-911-4530 FAX:098-911-4530 |

| 営 業 日 | 月曜日~金曜日 国民の祝日、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日は休業) |

| 営 業 時 間 | 午前9時~午後6時 |

| サービス提供時間 | 365日24時間 (24時間常時連絡が可能な体制です) |

| 事業の実施地域 | ・沖縄市・うるま市・宜野湾市・北谷町・西原町・中城村 ・北中城村・読谷村・嘉手納町 |

サポートセンターうさぎ 居宅介護サービス内容説明

障がい者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事などの介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに、生活等に関する相談および助言や、その他の生活全般にわたる援助を行います。

詳細については、具体的なサービス内容をご参照ください。

対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者

① 区分2以上に該当していること。

② 障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ(ア)から(オ)までに掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。

(ア) 「歩行」 「全面的な支援が必要」

(イ) 「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(ウ) 「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(エ) 「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(オ) 「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

基準支給量

利用者の障害支援区分(区分 1~6)と、介護者の状況(年齢、障がいあり、在宅時間など)を勘案して、基準時間の上乗せ時間が算定されます。

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

支給期間

1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(申請を行うことで更新が可能となります。)

利用者負担

基本的に1割負担。(世帯の前年度の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定されます。)

留意事項

・身体介護、家事援助のどちらを利用するかの判断としては、提供するサービス内容が身体介護中心の支援か、家事援助中心の支援かで判断することを決定します。それぞれの支援内容については具体的なサービス内容をご参照してください。

・以下のいずれかに該当する場合には、同時に2人の居宅介護従業者から支援を受けることができる。

この場合はサービス等利用計画案にその旨を記載すること。

①障害者等の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合

②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

・グループホーム等に入居する者(体験的な利用を行う者を含む。)は、原則として入居中は、居宅介護及び重度訪問介護を利用することはできない。

※ ただし、重度訪問介護、同行援護又は行動援護のいずれかの対象者となれるもので、障害支援区分が4以上の方は、グループホームに入居中でも、居宅介護又は重度訪問介護を利用することができる。

その場合には、グループホームの報酬が通常よりも低い単価となるため、利用するグループホームと事前に十分な調整を行う必要がある。

(※上記の場合のグループホームは、いわゆる包括型共同生活援助事業所をいう。外部サービス利用型共同生活援助は受託居宅介護サービスの対象となる。)

・介護保険サービスを利用している者が、その居宅サービスの利用限度額内で不足するホームヘルプを希望する場合の基準支給量については、上記の基準支給量から現に介護保険サービスの訪問介護を利用している時間数を引いた時間数とする。

具体的なサービス内容

①身体介護

身体介護とは、利用者の身体に直接接接触して行う介助サービスのことです。(身体介護のために必要となる準備、後片付け等の一覧の行為を含みます)

| 区分 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 健康チェック | 血圧・顔色・体温・発汗等の身体的な確認等 |

| 環境調整 | 室内の温度調整、室内換気、居室やベットのまわりの簡単な整頓、姿勢のずれの修正・・・等 |

| 相談援助・情報収集 | 本人さんの介護のための相談援助、生活上の助言・情報提供や情報収集等、心理的不安・不穏の改善を図るための面談・・・等 |

| 更衣介助 | 寝間着等から普段着への衣類の着脱の介助・・・等 |

| 排泄介助 | トイレへの移動、移乗介助、衣服の着脱、排尿・排便介助、転落防止バー等のセット、陰洗、後始末、おむつ・パット交換、尿器洗浄・・・等 |

| 食事介助 | 配下膳、食事摂取の姿勢保持、エプロンの着用、本人のペースに合わせた摂食介助、本人の身体状況の確認 |

| 全身浴 | 浴槽入浴の準備・片付け・清掃、衣服の着脱、洗体、浴槽内・シャワーキャリー使用時の姿勢保持、整容、入浴前後のバイタルチェック・・・等 |

| 清拭 | お湯(清拭剤)の用意、バイタルチェック、衣服の着脱、清拭、タオル・桶等の後始末 |

| 洗顔、身体整容 | 洗顔、歯磨き、髭剃り、手足の爪切り、耳掃除、髪の手入れ等の日常的な整容 |

| 移乗介助 | 車椅子やベッド等への移乗介助 |

| 水分補給・服薬介助 | 摂取する水分の準備、服薬のお手伝い |

| 起床介助・就寝介助・体位交換 | 起床準備、起き上がり介助、ベッドからの離床、就寝準備、身体除圧のための体位交換 |

| 特段の専門的配慮をもって行う調理 | 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食,膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食 |

②家事援助

家事援助とは、身体介護を除くの居宅介護のことで、掃除、洗濯、調理などの日常的な家事の援助で、利用者が単身もしくは家族が障害・疾病などのために、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいいます。

◆家族が障害・疾病など、具体的にはご本人の必要とする日常生活にかかる家事を、ご家族が、ご高齢・介護疲れ・障害者・疾病等が理由で本人に変わり行うことが困難である場合に家事援助を本人が活動する範囲に限って行うことが出来ます。

| 区分 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 健康チェック | 安否確認、血圧・顔色・発汗・体温等の身体的な確認等 |

| 環境調整 | 室内の温度調整、室内換気、居室やベットのまわりの簡単な整頓、姿勢のずれの修正・・・等 |

| 相談援助・情報収集 | 本人の介護のための相談援助、生活上の助言・情報提供や情報収集等、心理的不安・不穏の改善を図るための面談・・・等(ただし長時間は NG) |

| 掃除・布団干し | 生活上で必要な居室内清掃、台所掃除、ゴミ出し、布団干し等 |

| 衣類の洗濯・整理・補修 | 本人の衣服の洗濯機による洗濯、乾燥、取り入れ、収納、アイロンがけ、衣替え、ボタンつけ、補修等 |

| 調理・後片付け | 食事の調理、配膳、後片付け等 |

| 買い物・薬の受取り | 買い物代行内容の確認、金銭の預かり、買い物代行、購入品と釣り銭の確認等 |

| 育児支援 ※ | 育児支援の観点から行う「沐浴や授乳等」 ※ 「沐浴や授乳等」の「等」については、次のような例 1,乳児の健康把握の補助 2,児童の健康な発達、特に言語発達を促進する視点からの支援 3,保育所・学校等からの連絡帳の手話代読、助言 4,保育所・学校等への連絡援助 (その他、対象範囲に含まれる業務) 5,利用者(親)へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除、洗濯、調理 6,利用者(親)の子どもが通院する場合の付き添い 7,利用者(親)の子どもが保育所(場合によっては幼稚園)へ通園する場合の 送迎 要注意点 ※ 利用者(親)が本来家庭内で行うべき養育を代替するものであり、次 の①から③のすべてに該当する場合に、個々の利用者(親)、子ども、家族等の 状況を勘案し、必要に応じて、「居宅介護(家事援助)」又は 「重度訪問介護」 の対象範囲に含めるものとする。 ①利用者(親)が障害によって家事や付き添いが困難な場合 ②利用者(親)の子どもが一人では対応できない場合 ③他の家族等による支援が受けられない場合 |

身体介護・家事援助の対象とならない支援

・直接本人の援助に該当しない行為

・利用者以外の者に係る洗濯、調理、買い物、布団干し等(利用者以外の者への援助)

・利用者以外の居室の掃除(例:同居家族の居室、共有スペース)

・来客の応接(お茶、食事の手配など)

・草むしり、花木の水やり、植木のせん定などの園芸

・犬の散歩などのペットの世話

・自家用車の洗車、掃除

・日常的に行なわれる家事の範囲を超える行為

・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ

・室内外家屋の修理、ペンキ塗り

・家具、電器器具などの移動、修繕、模様替え

・お正月、節句などのために特別な手間をかけて行なう調理

・外出については、移動支援、行動援護又は同行援護(視覚障害者対象)を利用すること。

③通院等介助

| 区分 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 病院等への通院 | 病院等に通院する場合 |

| 官公署での手続き | 官公署に公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために訪れる場合 (官公署:国、都道府県及び市町村の機関、外国公館 等) |

| 障害福祉サービス事業所の見学 | 指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所における相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合 |

【 その他の留意事項 】

院内介助の取扱い

・病院内の移動等介助は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものですが、 院内スタッフが対応できない場合で、トイレ等の移動に介助が必要な場合や、知的・精神障害で突発的な行動を防止するため手をつないでおくなどの支援が必要な場合は対象となります。

・院内介助が必要とされる場合であっても、診察室内やリハビリ中は介助の対象とはなりません。これは診察室内やリハビリ中は院内スタッフ対応が原則です。ただし、医療機関スタッフとの意思疎通が困難な場合に、普段から当該利用者と関わっており意思疎通の仲介が可能なヘルパーが意思疎通支援を行う必要がある場合に可能です。

身体介護を利用する場合

・「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の前後において、居宅における外出に直接関連しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に 30 分~1 時間以上を要し、かつ、当該身体介護が中心である場合には、それらの支援は通算して「居宅における身体介護」となります。

もう少し詳しく知りたい方は、担当のされている計画相談員へご確認ください。計画相談員が対応されていない方は、お住まいの市町村役場内の福祉事務所窓口までお問い合わせください。

サポートセンターうさぎ 行動援護サービス内容説明

知的障害または精神障害により日常行動において著しい困難があり、常時に介護を必用とする障がい者等の方に対して、その方が行動する際に生じる可能性がある危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び、食事等の介護、その他のその障がい者等が行動する際の必要な援助を行います。

具体的には・・・

⑴ 予防的対応

これから行おうとする行動の予定がわからない等のために不安定になったり、不安を回避するために不適切と言われる行動に至らないよう予定行動の周知を本人が理解できる手段を用いて行い、落ち着いた行動がとれるように援護をします。

また、外的(視覚、聴覚からの刺激)な影響が行動障害のきっかけになる場合、どのような条件がきっかけになるのかを熟知した上で環境調整(刺激を遮断する、回避するなど)をおこなうなどの援護を行います。

⑵ 制御的対応

・行動障害を起こしてしまった場合に、本人や周囲にいる人の安全を確保しつつ行動障害を適切におさめる対応。

・衝動行動により危険な行為に及ぶような不適切な行動、自分を傷つける行為を適切におさめる対応。

・本人の意思や思い込みにより行動が固まってしまったり、特定のものに強いこだわりを示すなど、極端な行動に至る際の対応。

⑶ 身体介護的対応

・排泄(尿意、便意)の認識ができない者の介助や排泄後の後始末などの対応。

・食事を摂る際の食事介助

・入浴及び衣類の着脱介助

対象者

障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等について、支援が必要ない(0 点)、週に一度程度(ときどき)支援が必要(1 点)、ほぼ毎日(常時)支援が必要(2 点)とした場合、合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者が利用対象となります。

1 本人独自の表現方法を用いた意思表示

2 言葉以外の手段を用いた説明理解

3 食べられないものを口に入れる

4 多動又は行動の停止

5 パニックや不安定な行動

6 自分の体を叩いたり傷つけるなどの行為

7 叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為

8 他人に抱きついたり、断りもなくものをもってくる

9 環境の変化により突発的に通常と違う声を出す

10 突然走っていなくなるような突発的行動

11 過食・反すうなどの食事に関する行動

12 医師意見書で診断されたてんかん発作

支給される時間は?

利用者される本人の障害支援区分(区分 3~6)と、介護をするご家族等の状況(ご年齢、障がいの有無、在宅時間など)を勘案して、支給時間が算定されます。

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

支給される期間は?

1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(申請を行うことで更新が可能となります。)

利用後の自己負担額は?

基本的に1割負担。(世帯の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定される。)

留意事項

・行動援護を利用する方は基本的に、移動支援、同行援護、重度訪問介護を利用することはできません。

・経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出(通所・通学)は対象外です。

・次のいずれかに該当する場合には、同時に2人の行動援護従業者から支援を受けることができます。

この場合はサービス等利用計画案にその旨を記載すること。

①障害者等の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合

②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合。

もう少し詳しく知りたい方は、担当のされている計画相談員へご確認ください。

計画相談員が対応されていない方は、お住まいの市町村の障害福祉課窓口までお問い合わせください。

サポートセンターうさぎ 重度訪問介護サービス内容

重度の肢体不自由者または、重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を必要とする障がい者につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに病院等に入院または入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。

重度訪問介護なら対象となる支援

具体的には・・

重度の肢体不自由者または、重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を必要とする障がい者に対して比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守りなどの支援とともに食事や排泄などの身体介護、調理や洗濯などの家事援助、コミュニケーション支援や家電製品などの操作の援助や外出時における移動中の介護が総合的かつ断続的に行われるサービスです。

病院等に入院・入所中に利用される場合は基本的に対するサービスはコミュニケーション支援になります。その他の支援が必要な場合は病院等と協議が必要となります。

対象者は?

<肢体不自由者の場合>

障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用される場合は区分 6 であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用されていた方)であって次のいずれにも該当する者

① 二肢以上に麻痺等があること。

② 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること。

<知的障害又は精神障害がある方の場合>

障害支援区分4以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目 12 項目の合計点数が 10 点以上である者。

※障害程度区分による認定調査を受けたものについては、障害程度区分の認定調査項目における行動関連項目等の点数が8点以上である者

≪参考≫

支援が必要ない(0 点)、週に一度程度(ときどき)支援が必要(1 点)、ほぼ毎日(常時)支援が必要(2 点)

1 本人独自の表現方法を用いた意思表示

2 言葉以外の手段を用いた説明理解

3 食べられないものを口に入れる

4 多動又は行動の停止

5 パニックや不安定な行動

6 自分の体を叩いたり傷つけるなどの行為

7 叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為

8 他人に抱きついたり、断りもなくものをもってくる

9 環境の変化により突発的に通常と違う声を出す

10 突然走っていなくなるような突発的行動

11 過食・反すうなどの食事に関する行動

12 医師意見書で診断されたてんかん発作

≪知的障害又は精神障害がある方についての取扱い≫

重度の知的障害若しくは精神障害がある方については、肢体不自由者による場合と異なり、重度訪問介護を利用するにあたっては事前にアセスメントが必要となります。

支給量は?

利用者の障害支援区分(区分 4~6)と、介護者の状況(年齢、障がいあり、在宅時間など)を勘案して、基準時間の上乗せ時間が算定されます。

詳細はお住まいの市町村役場内にある、福祉事務所窓口へお問い合わせください。

支給期間は?

1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(申請を行うことで更新が可能となります。)

利用後の自己負担額は?

基本的に1割負担。(世帯の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定されます。)

留意事項

・重度訪問介護を利用する方は、基本的に居宅介護、同行援護、移動支援を利用することはできません。

ただし、ご本人の介護を受ける環境により個別に可能な場合があります(特例給付)、詳しくは計画相談員または、お住まいの市町村役場内の福祉事務所課窓口までお問い合わせください。

・次のいずれかに該当する場合には、同時に2人の重度訪問介護従業者から支援を受けることができます。この場合はサービス等利用計画案にその旨を記載することが必要となります。

①障害者等の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合

②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

・グループホームに入居されている方(体験的な利用を行う者を含む。)は、原則として入居中は、居宅介護及び重度訪問介護を利用することはできません。

ただし、重度訪問介護、同行援護又は行動援護のいずれかの対象者となる方で、障害支援区分が4以上の方は、グループホームに入居中でも、居宅介護又は重度訪問介護を利用することができます。

その場合には、グループホームの報酬が通常よりも低い単価となるため、利用する事業所と事前に十分な調整を行う必要があります。

・重度訪問介護は、居宅介護に比べ支援時間が長時間となるため、サービス利用を開始する際には、サービス提供事業所と十分な調整が必要となります。

もう少し詳しく知りたい方は、担当のされている計画相談員へご確認ください。

計画相談員が対応されていない方は、お住まいの市町村役場内の福祉事務所窓口までお問い合わせください。

サポートセンターうさぎ 移動支援サービス内容

お住まいの各市町村で、地域生活支援事業において行われるサービスです。

屋外での移動に困難を伴う障害者及び障害児が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加など、必要な移動の支援及び外出に伴って必要となる支援を提供するサービスです。

対象者

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する為の法律(総合支援法)」第4条で定める障害者等で、障害支援区分1以上の者。障害支援区分の認定を受けていない障害者の方は各市町村で行われる一次判定によって算出される区分によります。

なお、判定により支援区分非該当になった視覚障害者については各市町村の規程により対象となる場合があるのでお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

※未就学児は原則として移動支援の対象となりません 。これは、未就学児の外出にあたっては社会生活一般において保護者が同伴するものであり、 未就学児が単独で社会生活上不可欠な外出や余暇活動等に参加することは想定されていないためです。

※重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援の支給の決定を受けている者は当該サービスの利用が優先になります。

種類 及び 外出の範囲

(1) 種類

① 個別支援型 障害者(児)1名にヘルパーが付添い支援を行います。

② グループ支援型 複数の障害者(児)に対して、ヘルパーが同時に支援を行います。

(2) 外出の範囲

対象と認められる外出支援

◆ 社会生活上必要不可欠なもの

・ 金融機関における手続き・相談

・ 社会生活一般で必要と考えられる日用品等の買物

・ 結婚式、葬式、法事などの冠婚葬祭

・ 各種検診や施術所(施術所については医療保険の適用となる医業類似行為(例:整骨院)を受ける場合のみ対象となる市町村があります。)

※一般的な通院、官公庁(国、県、市の機関)での手続きに係る外出や、指定相談支援事業所等における相談の結果、見学のために紹介された福祉サービス事業所を訪れる場合は、 居宅介護(通院等介助)、重度訪問介護を利用することになります。

また、介護保険対象者については、利用可能な介護保険による訪問介護 (外出介助) が優先されます。

◆ 余暇活動等社会参加を目的とするもの

・ 美術館、映画館、コンサート、観劇、カラオケ 、公園、スポーツ施設、等

※お住まいの市町村によっては余暇活動等社会参加の解釈に違いがあります。例えば、プール利用、海水浴、自転車に乗車しての運動などは対象外とする市町村がありますので、支給申請の際に利用目的を確認されて下さい。

また、コンサートや講演会等で利用される場合、運営者側で介助の対応が準備されている場合は、会場内へのヘルパー同行は基本的に対象外となります。

対象と認められない外出

■ 通年かつ長期にわたるものもの

・ 通勤、通学、学童保育、学習塾、習い事

・ 障害者施設等への通所

■ 政治活動及び宗教活動に係るものもの

・ 選挙運動や布教活動

■ 公的サービスを利用することがふさわしくないもの

・ 競輪、競馬、競艇、パチンコ等のギャンブルや飲酒・遊興を目的としたもの

利用者負担

お住まいの市町村により、利用者毎に設定されています。詳しくは市町村発行の支給決定通知もしくは受給者証をご確認ください。

サービス利用に際して

① お住まいの市町村により多少異なりますが、サービスは原則として8時~21時までの範囲で利用可能です。(早朝、夜間、深夜帯の利用の場合に事前確認が必要な市町村もあります。)

② 利用開始場所及び終了場所は、利用者の安全が確保され、かつ介護者(家族等)からの引き受け及び引き渡しが確実に行われる範囲内であれば、居宅でなくてもかまいません。(いわゆる、現地のみ対応、片道対応は可能です)

③ 利用されている施設、事業所等の提供するサービスを利用するための送迎には利用できません。ただし、介護者の病気、けが、入院等による緊急時の短期入所又は日中一時支援の利用で、利用する事業者が送迎を行えない場合に限って、例外的(個別給付)に移動支援による送迎を認められる場合があります。

④ 介護者の都合による通勤・通学のための利用は認められません。ただし、本人の障害特性、家庭内・保護者の状況や通学環境によっては暫定的(期間限定)に認める市町村もあります。

⑤ 移動に伴う交通費(公共交通機関の利用同伴の場合)、入場料、チケット代金等が必要とされる場所へ移動支援サービスで出かけられた場合、ヘルパー分の費用も利用者の負担となります。

(通常の昼食などの食事代金はヘルパー自身で支払います。)

⑥ 学校行事(就労体験など)への参加目的での移動支援利用は基本的に対象外になります。

移動支援は介護給付(居宅介護など)や訓練給付(就労訓練など)と違い、お住まいの市町村が実施する福祉サービスです。そのため市町村ごとに支給基準や利用基準が少しずつ違いますので。詳しく知りたい場合は各市町村窓口までお問い合わせください。

・各サービスの詳細は重要事項説明書をご覧ください

移動支援重要事項説明書R2.2 重要事項説明書R5.1身体拘束等の適正化に伴う指針

1.サポートセンターうさぎにおける身体拘束等の適正化についての基本的な考え

⑴ 事業所はサービス提供にあたっては、原則として身体拘束及び行動制限を禁止する。

⑵ やむを得ず身体拘束を行う場合

本人又は他の利用者の生命、身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による

心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族へ説明し同意を得て行う。

また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、できるだ け早期に拘束を解除すべく努力する。

⑶ サービス提供時における留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。

① 利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努める。

② 言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないよう努める。

③ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。

④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。

⑤ 安易な判断で拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努める。

万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会に於いて検討する。

2.身体拘束廃止委員会その事業所内の組織に関する事項

① 身体拘束廃止委員会の設置及び開催

身体拘束廃止に努める観点から「身体拘束廃止委員会」(以下、委員会という)を設置しサービス提供等においての現状把握及び改善についての検討会を年1回以上開 催。

その他必要時に随時開催し次のことを協議します。

⑴ 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続

⑵ 身体拘束を実施した場合の解除の検討

⑶ 身体拘束廃止に関する職員全体への指導

② 委員会の構成員

委員会の委員長は管理者とする。委員の選任については、事業所のサービス提供責任者及び事務長、その他必要とされる者の中で委員長が指名した者とする。

委員長:松田 勝也

委 員:大城とも子、祖慶大志、與儀明久、玉那覇拓也、伊覇勇二

3.やむを得ず身体拘束を実施する場合の対応

本人又は他の利用者の生命、身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。

< 身体拘束の具体的な行為:例 >

・自由に動けないようにいすに縛り付ける。

・支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。

・行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。

・自分の意志で開けることのできない部屋に隔離する。

・利用者の意思を無視して無理に従わせる。

① 身体拘束廃止委員会の実施

緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心に拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に ①切迫性 ②非代替性 ③一時性の3要素の全てを満たしているかどうかについて検討・確認する。

要件を確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し、本人・家族に対する説明書を作成する。また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い、実施に努める

② 利用者本人や、家族に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努める。

また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用者・家族等と実施している内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、同意を得た上で実施する。

③ 記録と再検討

法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録する。また、当該記録をもとに早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討し、その記録は5年間保存するとともに、行政による実地指導が行われる際に提示できるようにする。

④ 拘束の解除

前項③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用者、家族に報告する。

4.身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修

支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束の廃止と人権を尊重した支援の励行について職員教育を行う。

① 定期的な教育・研修(年1回)の実施

② 新任者に対する身体拘束適正化研修の実施

③ その他必要な教員、研修の実施

5.利用者に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページなどにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにします。

附則

本指針は令和4年5月1日より施行

虐待防止のための指針

1.サポートセンターうさぎにおける虐待防止に関する基本的な考え方

障害者虐待防止法・障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)に基づき、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努めます。

① 身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

② 性的虐待:利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせること。

③ 心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

④ 放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

⑤ 経済的虐待:利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

2.虐待防止委員会その事業所内の組織に関する事項

1. 虐待防止委員会の設置及び開催

虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下、「委員会」という。)を設置します。

委員会は、年 1 回以上開催し、次のことを協議します。

(1)虐待の防止のための指針の整備に関すること

(2)虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

(3)虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

(4) 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

(5)虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

(6)再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

2. 委員会の構成員

委員会の委員長は管理者とする。委員の選任については、事業所のサービス提供責任者及び事務長、その他必要とされる者の中で委員長が指名した者とする。

委員長:松田 勝也

委 員:大城とも子、祖慶大志、與儀明久、玉那覇拓也、伊覇勇二

3. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

虐待防止のための職員研修を原則年 1 回以上実施します。研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します

4. 事業所利用者に対して発生した虐待防止の方策に関する基本方針

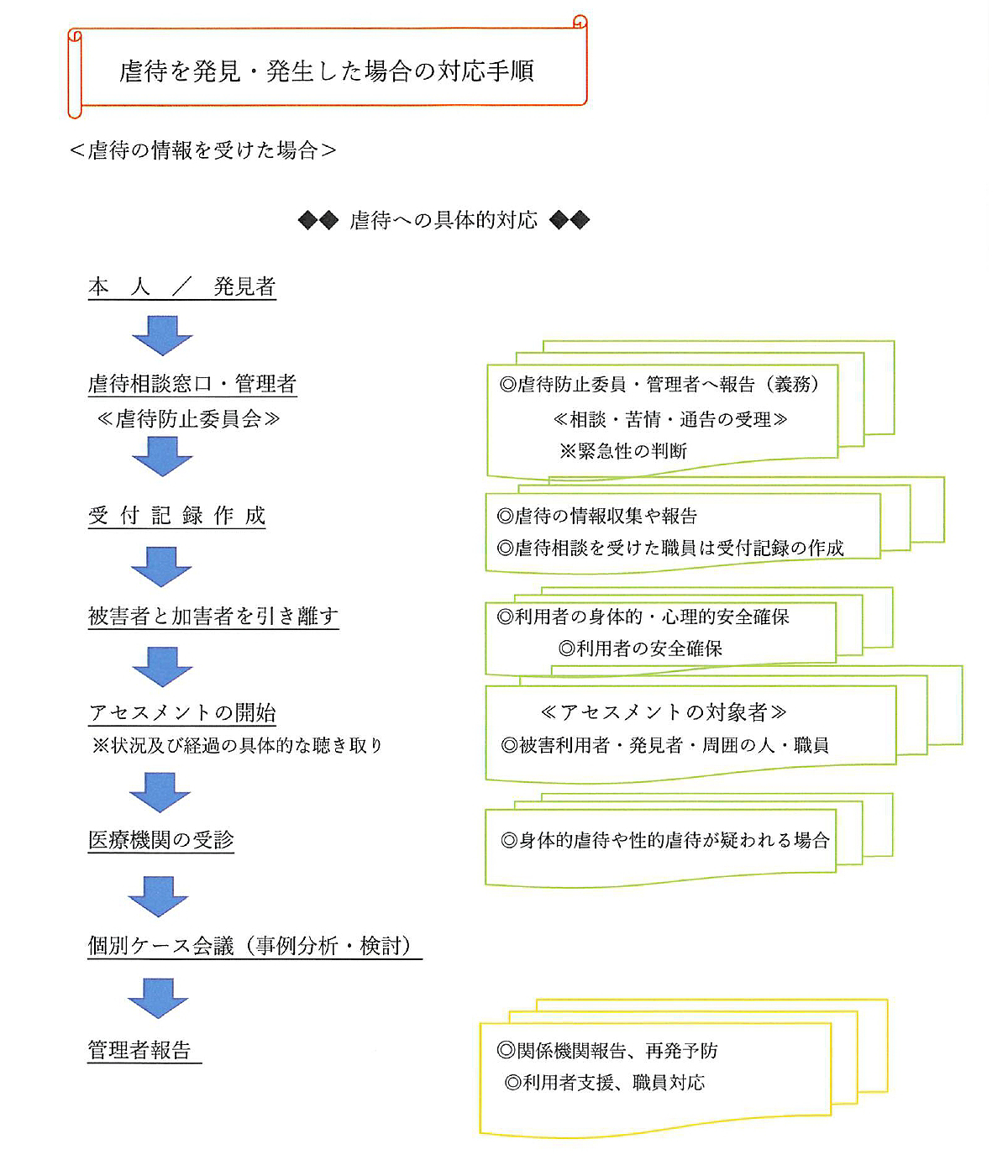

利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止対応手順に基づき、対応します。また、法人職員は虐待を発見した際、障害者虐待防止法に基づき、市区町村に通報する義務があります。同時に虐待防止受付担当にも通報します。

※虐待防止のための担当者:松田 勝也(管理者)

5. 虐待発生時の対応に関する基本方針

虐待等が発生した場合には、速やかに当該市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めす。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業者等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します

6. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページなどにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにします。

7. その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針

前記「3虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。またさ本指針に定める事項以外にも、障害者虐待防止について国・地方自治体から発出される通知等に留意し、虐待防止推進に取り組むこととする。

附則

令和4年5月1日より施行

参考

<市町村、障がい者虐待防止センター通報窓口>

〒904-8501 沖縄市仲宗根町26-1

※相 談 8:30~17:15

※緊急通報のみ24時間対応(代表番号)

〒904-2292 うるま市みどり町1-1-1

※相 談 8:30~17:15

※緊急通報のみ24時間対応

〒904-0092 北谷町桑江226番地

※相 談・通報 8:30~17:15

17:15~8:30(警備)

098-926-1474(FAX)

098-936-1234(緊急時)

〒904-2392 北中城村字喜舎場426番地2号

※相 談・通報 8:30~17:15

17:15~8:30(警備)

〒901-2493 中城村字当間585番地1号

※相 談・通報 8:30~17:15

(休日)9:00~16:00

アクセス

〒904-2172

沖縄県沖縄市泡瀬四丁目38番7号 YAMAICHI ビル1階